本文详细阐述了明代各个时期藏传佛教的八吉祥纹在陶瓷上的装饰风格与形式的演变过程,举出了大量的实例加以论证,并提出了八吉祥纹的演变是汉藏两地文化相互交融的结果。

八宝纹是中国传统吉祥纹饰,也是瓷器上常用纹饰之一。寓意八宝的纹样常见的有:一和合、二鼓板、三龙门、四玉鱼、五仙鹤、六灵芝、七罄、八松。但也有用其他物件作为纹饰:如珠、球、磐、祥云、方胜、犀角、杯、书、画、红叶、艾叶、蕉叶、鼎、灵芝、元宝、锭等,可从中随意选择八种,称为“八宝纹”。道教把八仙手持的八种器物,作为道教八宝的符号,又称“暗八仙”。佛教中则用“八吉祥”作为八宝的符号。在此,笔者主要阐述佛教八吉祥纹饰在明代瓷器上的装饰运用及其演变。

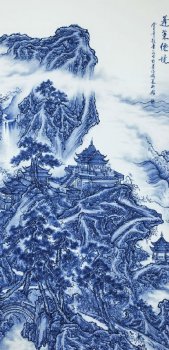

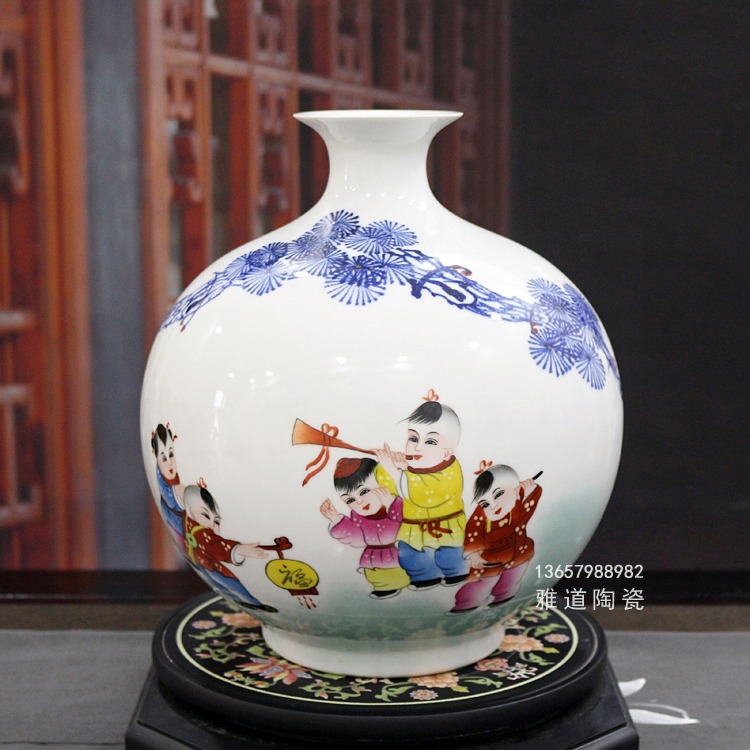

粉彩八宝纹盘

八吉祥是陶瓷上的一种典型装饰,始见于元,盛行于明清。据说八吉祥是佛教所用的八种宝物,亦即八种符号,藏语称“扎西达杰”,为系列组成纹样,故称八吉祥,是佛教当中八种吉祥供养法器,常用于供养佛像,装饰佛堂。八吉祥即法轮、法螺、宝伞、白盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘长。初源于古印度文化。在早期佛教美术中,八吉祥图案多出现于释迦牟尼悟道成佛的图像中,或装饰于象征释迦的双足图案中,或作为释尊悟道时诸神手中奉献的持物,其中尤以法轮、莲花及白螺出现多。后来八吉祥被赋予了更丰富的含义,逐渐演变为代表佛身不同部位和器官的吉祥符号,而八吉祥作为装饰图案的流行与定型化则是伴随藏传佛教的发展而逐渐形成的,藏传佛教中不仅将八吉祥作为佛前供器,而且还大量将其装饰于壁画、唐卡及各种工艺品中,赋予其吉祥富贵的含义。

八吉祥纹在陶瓷上早见于元代龙泉窑青瓷和景德镇窑卵白釉瓷,印花技法,纹样排列无一定规则。明代除永乐甜白器上继续采用印花外,从宣德始则多彩绘,有青花、斗彩、五彩、绿地黄彩等品种,清代乾隆、嘉庆朝以粉彩器为多见,也有珐琅彩制品。花纹排列有一定规律,明代永乐开始按轮、螺、幢、伞、花、鱼、瓶、结排列,从明万历至清代则以轮、螺、幢、伞、花、瓶、鱼、结为序,清乾隆以后也有不按顺序排列的。一般都由景德镇窑烧造。因此,八吉祥纹的排列顺序有时也可作为一种断代依据。

在风格特征上,明代八吉祥更加强调装饰性与形式感,更加追求莲托图案中植物纹样的蜿蜒曲折与枝叶的蔓延,与西藏八吉祥装饰突出绘画性和自然趣味、较为简率的风格形成明显差异,汉地传统的缠枝纹与藏传佛教八吉祥组合而成的缠枝莲托八吉祥代表了明代八吉

祥纹样的高艺术成就。

就具体作品而言,明代八吉祥纹样的艺术风格大致经历了三个阶段:明代早期、中期和晚期。第一阶段,即明代早期,从洪武至天顺年间,这一时期汉地八吉祥装饰已很流行,为数众多的永乐、宣德作品流传至今,其数量超于明朝其他朝代,这些制品大多是与佛教活动有关的,其中尤以宣德瓷器居多,据文献记载,八吉祥纹样在宣德时期已成为汉地瓷器中的典型“花样”,并被后世所仿造。以八吉祥装饰的艺术品主要用于宫廷佛教活动或赏赐西藏上层。《汉藏史籍》中就记载了永乐时期朝廷曾将装饰有八吉祥和“白昼吉祥夜晚吉祥……”藏文的青花碗赏赐大乘法王昆·泽思巴。这种图案在西藏被认为是宝贵的象征,当时十分盛行,至今西藏还保藏有宣德时期烧造的青花缠枝莲托八吉祥纹高足碗。图案与《汉藏史籍》中记载无二。

明代早期的八吉祥装饰主要是继承了元代风格,尤其以缠枝莲托八吉祥为明显。缠枝莲托八吉祥在15世纪上半叶的西藏颇受喜爱,明朝廷为满足西藏上层的需求生产了大量装饰有缠枝莲托八吉祥的瓷器,保存至今的有:藏于西藏文管会的“宣德年制”款的青花僧帽

壶、西藏博物馆的“大明宣德年制”款青花僧帽壶和“宣德年制”款青花高足碗、1991年出土于北京广安门外明墓的“大明宣德年制”款的青花高足碗、1995年出土于河北安次县的景德镇窑矾红彩三足炉、南京博物院天顺青花铃台等。缠枝莲托八吉祥样式在元代即已出现雏形,但风格较为简率,缠枝纹稍显生硬和单薄。而明代早期的缠枝莲托八吉祥风格的则较为典雅自然,缠枝追求自然弯曲、延展流畅,富有生机,莲叶多呈鸭掌形,排列较为疏朗,注意留白,与同时期的工艺品装饰风格基本一致。

第二阶段,即明代中期,从成化至隆庆时期,八吉祥成为汉地更加常见的装饰图形,装饰范围也逐渐与佛教活动相脱离,就瓷器而言,成化、嘉靖、隆庆各朝均有烧造,并成为当时瓷器较为典型的纹样被著录在后世的文献中,如《成窑鸡缸歌》中就提及了八吉祥纹,成为与香草、鱼藻、瓜茄等同样常见的成化鸡缸杯的装饰题材;另外在明代沈德符《弊帚斋余谈》也记载了成化、嘉靖烧造八吉祥纹样瓷器的情况,嘉靖窑主要是仿烧宣德和成化制品;在清代朱琰《陶说》中对此也有记述。值得一提的是,嘉靖朝吸取前朝佞信藏传佛教的教训,对藏传佛教实行打压的政策,大批寺院及佛像被焚毁,但作为藏传佛教母题的八吉祥纹样还被广泛装饰于这一时期的瓷器上,足见人们对八吉祥的认识已经完全脱离了藏传佛教的背景,正将其独立提取出来作为瓷器上的装饰。

这一时期,八吉祥的形象内容并无变化,但在构图上却有所创新,不仅明早期缠枝莲托八吉祥(即文献中记载的转枝莲八吉祥)、四季花托八吉祥样式,而且还出现了八种吉祥物组合的复合图形。在图案布局上,成化时期的瓷器上还出现了将法轮置于中心,周围环以另外七种吉祥物的形式,主要见于圆形适合纹样中,如成化斗彩莲托八吉祥碗和成化景德镇窑青花八吉祥纹盘上的八吉祥纹。

在风格上,明中期尤其是成化时期的八吉祥更加轻盈精致,追求缠枝的装饰性与曲线感,莲叶比例逐渐加大,莲枝更显纤细,注重对莲枝和莲叶尖部的刻画,较明早期更加卷曲和飘逸,不仅流畅,更有跳跃之感;在形象特征上,各吉祥物变化无多,在承袭永乐、宣德时期样式的基础上,更加程式化,如螺的边缘开始出现波浪形,螺口的漩涡装饰逐渐强调,尤其在正德以后表现得更为明显。

第三阶段,即明代后期,从万历至崇祯时期,是八吉祥纹样装饰范围为广泛,形式为多样的时期。这一时期八吉祥的形式多样主要体现在各种形式层出不穷,不仅有缠枝莲托八吉祥和莲瓣内饰八吉祥,还有折枝莲托八吉祥、朵莲托八吉祥、莲花地八吉祥、缠枝宝相花八吉祥、四季花托八吉祥、灵芝托八吉祥等,并且也突破了以往八吉祥纹样多与莲花、梵文、藏文等佛教题材结合的传统,大量与传统吉祥图案并置于同一幅图案之中,这在清代朱琰的《陶说?说器下》也有所记载。

纵观整个明代八吉祥图形的演变,在风格上是逐渐从自然向曲线的装饰性过渡的,即从早期的典雅自然过渡到中期的轻盈柔美,直至晚期的规整雅丽;在形式上,愈来愈多样化,从早期的以缠枝莲托八吉祥为主演变到晚期众繁纷多的八吉祥样式,并且其图形组合也更加丰富,尤其是明代中后期与其他传统吉祥图案一起频繁出现于汉地装饰中,逐渐摆脱了宗教题材。然而在早期即已形成的八吉祥样式又随着丝绸、陶瓷等汉地工艺品重新被传入藏区,对藏区的艺术又产生了深远的影响,汉藏艺术相互影响,难分彼此,被学术界认为在明代达到了圆融之境,也正在于此,这一特征在同一时期的自居寺壁画、永乐金铜佛像中也可找到例证,而作为艺术门类中沧海一粟的八吉祥纹样,能够成为汉藏艺术交流中的重要缩影,倍显珍贵。