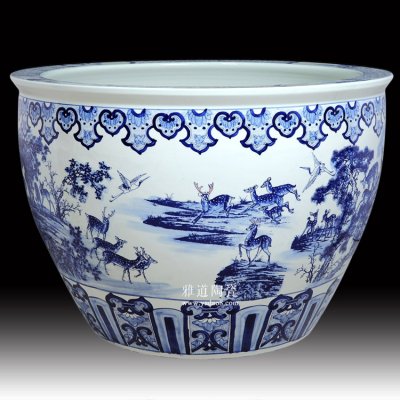

青花,是中国陶瓷史上绕不过去的一环。肇始于唐代的青花瓷,在元朝确立了形制并马上达到了顶峰。元青花以其大气浑厚的造型与明艳夺人的色彩成为青花瓷不可逾越的丰碑,光照后世。

然而,有趣的是,元青花身世的昭示,却是很晚的事情。在20世纪50年代之前,明朝一直被认为是成熟青花工艺的起点,人们甚至普遍不知道元青花的存在,历史上也没对元青花有过任何记载。拥有“瓷器之王”美誉的元青花,湮没在历史中,充满了争议,也充满了神秘。

来自西亚的绝美蓝色

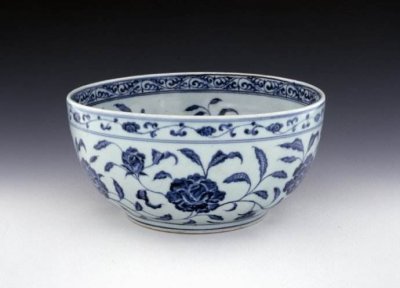

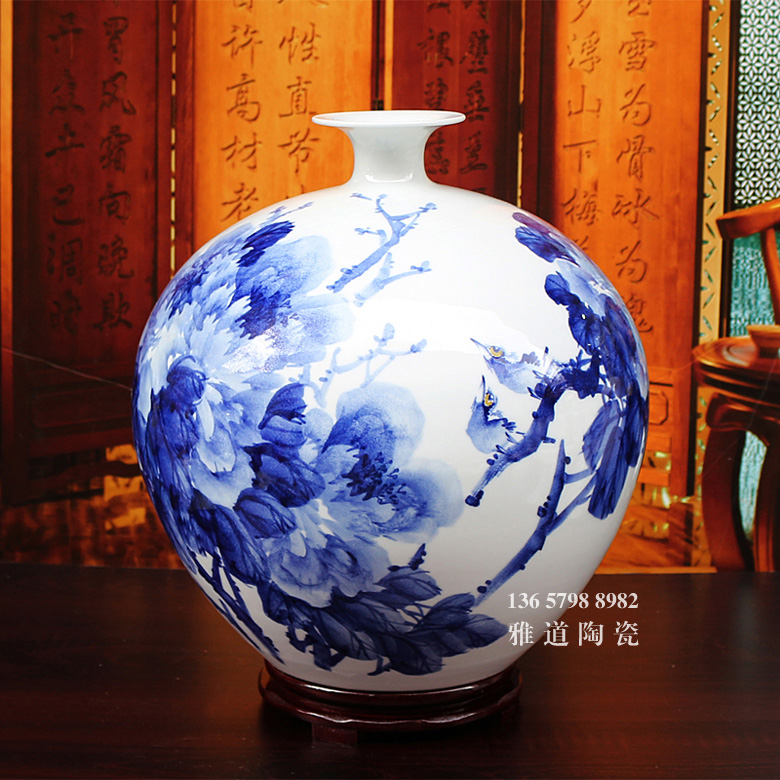

元青花之美,在于夺人。比起后世的青花,它的不同之处在于那一抹蓝色。元青花的蓝色非常鲜明,像蓝宝石一样附着于白玉一般的瓷胎上,仿佛有一种生命力被赋予器物,美得令人震惊。

这种蓝色来源于一种产自西亚的含钴着色剂,被世人称为“苏麻离青”。这类着色剂中,除了钴元素,还会含有一定的锰和铁。元素成分的比例,决定了青花的颜色。苏麻离青之所有负盛名,因其除含有着色能力极强的钴元素,还具备高铁低锰的特点,而国产青料往往相反,锰含量高、铁含量低,烧成的青花多为浅淡的青色或灰蓝色,并不好看。这种来自西亚的苏麻离青,经过1300摄氏度左右的烧制,呈现出国产青料无法比拟的明艳之蓝,让人见之忘俗。因此元代官窑,特别是为贵族烧制的器物,几乎都采用苏麻离青着色。“苏料”也就成了官料的代名词。

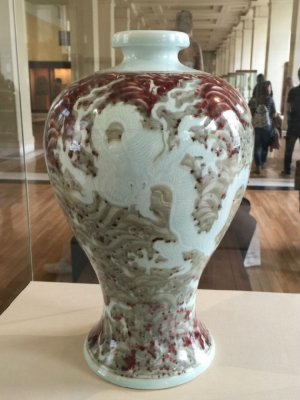

元青花的诞生带着民族、文化交流融合的印记,并不仅仅表现在其颜色上。目前存世并得到学界公认的元青花,以型大、胎厚、体重为主流,虽然偶有高足碗、梨型壶等小器,但整体上与宋代瓷器的精巧、轻灵形成鲜明反差。此外,元青花的纹饰也带有异域色彩,是波斯文化、伊斯兰文化和中原文化融合的产物。卷草纹、缠枝牡丹、缠枝莲等繁缛纹饰密集绘制于器物表面,与中国本土的图案有极大差别。此类草花纹具有明显的波斯风格,如今仍广泛存在于西亚国家的装饰中。

明宣德以后,随着海外贸易被禁锢,这种进口料就绝迹了,后的绝响是郑和下西洋,带回了少量的进口料,因此在明代永宣年间仍有官窑使用苏麻离青的记录,之后,这种艳丽的颜色就如一股烟云般消逝而去。

传奇大罐“鬼谷子下山”

作为一种深受西域文明影响的瓷器样式,元青花身世的昭雪与它的诞生一样,与西方渊源颇深。西方学者和收藏家的研究发现,帮助我们更新并丰富了对青花瓷的认识。

1929年,有一位爱好收藏的旅英华侨吴赉熙在北京游历智化寺时,发现了一对“青花云龙纹象耳瓶”十分漂亮,于是买了下来。吴赉熙观察发现,这对青花瓷瓶上除了图案,还烧制了一段铭文,落款处写有“至正十一年”字样。而至正是元顺帝的年号。吴赉熙将瓷瓶拿给当时的行家鉴赏,却被收藏家们讥讽一番,认为他买了拙劣的赝品。

也许是这对青花瓶的美丽,让吴赉熙不忍放弃,他还是将瓷瓶带回英国,后来卖给了一位英国爵士,他就是“珀西瓦尔·大维德中国艺术基金会”的创始人大维德,因此西方后来称这对瓷瓶为“大维德瓶”。

这对瓷瓶被大英博物馆东方部主任霍布逊慧眼识中,这位中国陶瓷学专家专门写了论文,论证落款“至正十一年”并非伪造,如此精美的青花瓷确实诞生于元代。但这一研究成果并未引发当时学界的重视,直到1952年,美国佛利尔博物馆的馆长助理,同样是中国陶瓷学专家的约翰·亚历山大·波普博士,认真研究了大维德瓶上的铭文,又往来于伊朗和土耳其,一番比较辨识,以大维德瓶为标准器,以存于伊朗阿德比尔寺和土耳其伊斯坦布尔托布卡普宫的一批中国瓷器为旁证,撰写了两本著作,初步揭开了元青花神秘的面纱。

波普证实早在14世纪后期,中国就已经能够烧制如此完备、精美的青花瓷器。此后,北京元大都遗址、河北保定先后出土元青花,这些考古发现,不断佐证波普的研究。

元代虽然国土幅员辽阔,横跨欧亚大陆,号称“大哉乾元”“四海声威”,但存在的时间非常短暂,不足百年。“至正型”瓷器被视为元青花标型器,而至正这一元代年号指代的时间只有短短30多年,所以元青花的存世数量少之又少,普遍认为不超过400件,其中的精品更是凤毛麟角。

著名的元青花,当属“鬼谷子下山”图罐。2005年7月12日,英国佳士得的一场拍卖会上,一件元代青花大罐被拍出2.3亿元人民币的天价,创造了亚洲艺术品在全球拍卖史上的高纪录,成为“瓷器之王”。

青花里的元杂剧

元青花除缠枝莲、缠枝牡丹、灵芝、卷草等蒙元贵族偏爱的花纹之外,还有一个有趣的现象,那就是直接将民间故事和历史典故写实地绘制于表面。这类元代青花瓷器呈现了统一的画风,用笔扎实,一气呵成,写实意味浓郁,人物形象生动活泼,其丰富的表意性直接影响了明代小说绣像和人物画的笔法。

以南京沐英墓出土的“萧何月下追韩信”梅瓶为例,可以充分理解元青花的故事纹饰之美。高44厘米,直径13厘米的梅瓶,表面绘有萧何月下追韩信的故事图样。在瓶体腹部,一侧是汉代丞相萧何着袍束带,眉目微蹙,上身前倾,神情焦急;另一侧则是韩信手牵战马在河边饮水,他右手牵马站在河边,一副满怀心事的样子。画面中,萧何作为一代名相的谨慎与韩信内心的游移不定,栩栩如生,在瓶体浑圆的表面形成了一种动态的情节感,让人拍案叫绝。

“萧何月下追韩信”梅瓶

绘制有通俗故事的元青花,大致可分为两类,一类涉及战争、民族融合等历史题材,除前文提到的“鬼谷子下山”图罐、“萧何月下追韩信”梅瓶,还有1956年出土于湖南常德的“蒙恬将军图”玉壶春瓶,藏于美国波士顿博物馆的元青花“尉迟恭单骑救主公”罐等。另一类则是戏曲、小说等民间故事题材,如存于私人藏家手中的“王实甫《西厢记》焚香一景”罐,又如裴格瑟斯基金会藏“《三国演义》三顾茅庐”罐。而藏于日本出光美术馆的“昭君出塞”罐经考证,取自马致远的杂剧《汉宫秋》。

元青花器物之所以采用了故事题材绘制,与元代民间文学和戏曲的兴盛密不可分。元初,民族矛盾和阶级矛盾十分尖锐,科举制度废止,中下层文人的仕进道路紧缩。无法入仕,大量知识分子便散落市井,诞生了一批“书会才人”,他们以创作曲艺底本为生。民间戏曲也因为书会才人的加入,呈现出从未有过的盛景。当时戏剧演出广泛,上自帝王,下至平民,观赏戏剧演出成为一种娱乐习惯。在重视文人的宋代,这些书会才人本应成为社会中坚的士大夫阶层,但因历史的变故,意外地为元代戏曲的繁荣贡献出卓越的才华。其中包括我们熟知的元杂剧大家关汉卿。 另有学者推测,元代对汉族知识分子的镇压,也导致一部分由宋入元的画家被迫成为绘制瓷器的工匠,宋画的绝世成就,直接为瓷器绘画输血,才使得元青花的人物故事图案有如此高超的艺术水准。

无论是故事图案,还是花纹装饰,在元青花身上,始终洋溢着一种雄浑张扬的帝国气质,这在它之前和之后的瓷器中,都绝无仅有。存世的元青花体态雄美、英姿勃勃,只要得见一尊实物,属于游牧民族的阔达胸怀和广袤帝国的蓬勃生气就扑面而来,让人不得不为文明心旌摇曳。那张扬茂盛的纹饰、惟妙惟肖的图案、明艳夺人的色彩,本身就是一种难能可贵的大千之美。