历史上有很多次改朝换代,有些改朝换代对文化造成了深远的影响。在陶瓷领域,有一个独特的名词“过渡期”,指的就是其中一次改朝换代。

宽泛地讲,就是明末清初这段时间。始于明天启,终于清康熙初。用个洋气的说法,就是公元1620-1683年。这段时期定义的主要依据,是官府对景德镇的介入。万历后期,官府无力支持大量的官窑烧造开销,烧造量急剧下降。景德镇作坊将重心转向内地及海外。直到康熙初年,督陶官臧应选入主御窑厂(臧窑),景德镇瓷器产品的风格再次受宫廷左右。

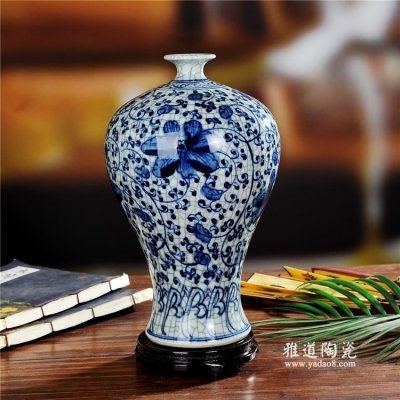

在失去官窑订单的这段时间,景德镇自主生产了大批风格独特的作品,也就是所谓的过渡期瓷器。

按常理来讲,稳定的社会环境是烧造好瓷器的先决条件。过渡期的瓷器却没有遵循这个常理。那个年代是历史上混乱的时期之一,而陶瓷烧造质量却出奇的好,甚至出现了一些创新

天启时期,有一些器物保留了万历的特征,比如下面这件著名的出戟花觚,口沿下有落款“天启年米石隐制”。米石隐是当时的书画家米万钟。据考证它是米万钟为自家的“勺园”订烧的器物,属于私人订烧器。造型、绘画风格沿袭了万历花觚的特点。此件属于北京故宫的清宫旧藏,可见虽是民窑器,其身份在后世依然非同一般。

天启的器物很多都带有日本风格。明朝后期,对外贸易十分频繁,日本人从中国订制了很多瓷器。这里面包括大量的漳州窑瓷器和景德镇瓷器。这些古朴可爱的器物,非常迎合日本人的审美。下面这例青花五彩,就是很明确的天启风。旁边还配了一句:“百亩庭中半是台(苔),桃花净尽菜花开。”日本可以找到许多同类器物。如果没有刘禹锡的这句诗,或许乍一看会误认为日本瓷。

其实现在我们看天启的民窑器,觉得它简洁古朴、率性随意,有日本风格。但在当时,这些器物同样是内销的主流,并非受日本影响。现在说它是日本风格,是因为日本依然把这种风格传承了下去。而我国只是在这个特定的时期,出现了这些特定的器物。

顺治到康熙初年,出现过一种非常独特的山石画法,绘画上管它叫长披麻皴。这种画法无疑深受董其昌影响。它和后来康熙流行的斧劈皴风格迥异。这种画法可以说是过渡期特有的一种尝试,时代特征鲜明,之前之后都几乎不见。

每个时代都是独一无二的,每个时代的艺术作品也是独一无二的。如果把同一个时代方方面面的信息提取出来,会发现其间有着许多微妙的联系。很多喜欢瓷器的人,都很欣赏过渡期民窑的自由气质。民窑的制瓷工匠绘画水平有限,但摆脱了官窑的条条框框,每一笔每一划都是内心的表达。一笔一片山,两笔一层云,和青春一样恣肆。